Stress – und das Zusammenspiel von Körper und Psyche

Stress, also die interne Reaktion von Körper und Psyche auf externe Reize, die sogenannten Stressoren oder Stressfaktoren, kann in positiven und negativen Stress unterteilt werden:

Positiver Stress, bez. Eustress (‘eu’ aus dem Griechischen für “gut, richtig, leicht”)

Negativer Stress, bez. Distress (‘dys’ aus dem Griechischen für “miss-, schlecht”)

Je nachdem, wie Körper und Psyche den Stress aufnehmen, kompensieren und verarbeiten (können), kann ein Stressor positiver oder negativer Stress sein.

Körperliche und psychische Belastbarkeit

Dabei gibt es einige Faktoren, die (externe) Stressoren zu Eu- oder Distress werden lassen können – ganz grob aber ist das von Qualität und Quantität des Stressors sowie der internen Verfassung abhängig.

Abhängigkeit von Reiz und Verfassung

Ein Stressreiz, beispielsweise ein Muskeltraining, kann von solcher Art, Intensität, Dauer und Konstanz sein, dass der Körper und die Psyche in der Lage sind, ihm positiv zu begegnen.

Das bedeutet konkret, dass der Reiz die Reizschwelle, also das Maximum der Verarbeitungskapazität, nicht überschreitet und Körper und Psyche damit noch innerhalb ihrer Möglichkeiten ohne ein Überschreiten der individuellen Stress-Grenze verbleiben.

Ist der Reiz noch verarbeitbar, aber intensiv, wird die Verarbeitungskapazität nach hinreichender Regeneration (!) daran wachsen, der Stress war somit kompensierbar und hat eine positive Konsequenz.

Ein und derselbe Stressor kann in gleicher Art, Intensität, Dauer und Konstanz zu verschiedenen Zeiten auf unterschiedliche Verarbeitungskapazität treffen: Das kann zum einen an der körperlichen Belastbarkeit, zum anderen an der psychischen Belastbarkeit liegen.

Körperliche und psychische Befähigung

Die körperliche Belastbarkeit ist abhängig davon, in welche Verfassung der Körper akut gebracht wurde, beispielsweise sind hier Faktoren wie Schlaf-Menge, Ernährungszustand, Gesundheit, Kraft, Ausdauer, Erholungszustand, etc. ausschlaggebend.

So kann ein Belastungsreiz zum Beispiel also ohne ausreichende Regenerationszeit nicht in selber Intensität sofort erneut kompensiert werden, der Körper muss erst wieder zu Kräften kommen – es müssen also entweder Reiz-Intensität oder Regenerationszeit angepasst werden.

Die psychische Belastbarkeit ist abhängig davon, in welchem Zustand sich die Psyche befindet – hier sind individuelle Faktoren wie das Sicherheitsempfinden, das Machbarkeitsempfinden und das psychische Gesamt-Gleichgewicht entscheidend.

Fühlt sich ein Tier unter Druck gesetzt, nicht zum Leisten der Anforderung imstande, ängstlich, unwohl, unsicher, traurig, einsam, verärgert, etc, ist es in seiner psychischen Belastbarkeit herabgesetzt und kann einen Reiz nicht mehr verarbeiten und kompensieren, den es bei besserem psychischen Zustand leicht kompensieren könnte.

Wollen wir unser Tier also voll und bestmöglich belastbar machen, müssen wir uns um körperliche und psychische Befähigung bemühen.

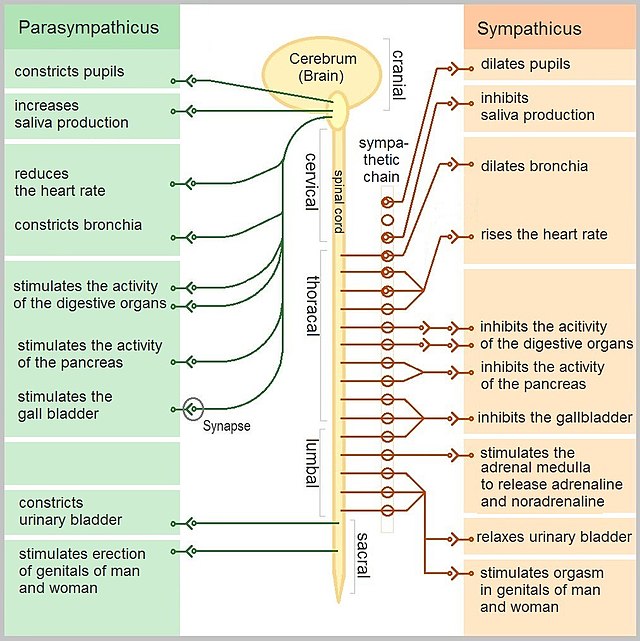

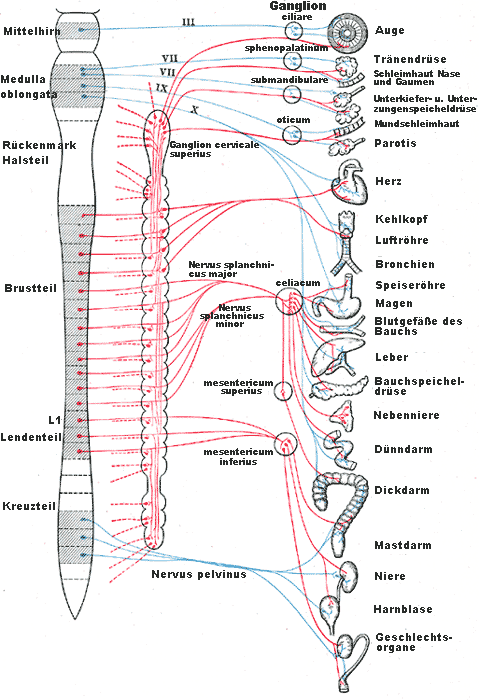

Sympathikus und Parasympathikus – das vegetative Nervensystem

Das vegetative Nervensystem (VNS) st, im Gegensatz zum sog. somatischen Nervensystem, nicht willkürlich steuerbar, arbeitet also autonom und übernimmt unwillkürlich die Reaktion des Körpers auf beispielsweise Stressreize, ohne dass das Tier hier aktiv gegensteuern kann.

Es steuert die lebenswichtigen körperlichen Funktionen der Organe und wird von der unmittelbaren Reiz-Interpretation des Gehirns direkt beeinflusst.

Dabei wird das vegetative Nervensystem im Groben in drei Bereiche unterteilt:

- Das sympathische Nervensystem (Sympathikus)

- Das parasympathische Nervensystem (Parasympathikus)

- Das enterische Nervensystem (Eingeweide- und Darmnervensystem)

Das enterische Nervensystem

Das enterische Nervensystem als Teil des vegetativen Nervensystems, das aufgrund der immensen Anzahl an Neuronen auch ‘second brain’ genannt wird, ist verantwortlich für die Steuerung und Regulierung der Verdauung und somit den sog. Magen-Darm-Trakt.

Es regelt die Bewegungsfähigkeit des Darms (“Darmmotilität”) über die intestinale Muskulatur, die Sekretion und Absorption von Nahrung und somit die Versorgung des Körpers über die Verwertung des Futters, und die Blutversorgung des gesamten Gastrointestinaltraktes.

Das enterische System als weitgehend autonom arbeitendes System wird direkt von Sympathikus und Parasympathikus beeinflusst und ist somit wiederum stark abhängig von der Reaktion des Tieres auf Stressoren.

Es ist jedoch nicht vollständig alleine verantwortlich für die Verdauungs- und Verwertungsprozesse im Körper, auch Sympathikus und Parasympathikus haben einen aktivierenden oder passivierenden Einfluss.

Der Sympathikus: Kontroll-Übernahme bei Stress

Der Sympathikus als Teil des vegetativen Nervensystems übernimmt dann die Kontrolle im Körper, wenn der Organismus Stressoren wahrnimmt und mit Stress reagiert.

Wir erinnern uns:

Der Reiz wird als Stressor/Stressfaktor bezeichnet, die intrinsische Antwort des Tieres als Stress(-reaktion).

Das kann körperlicher Stress sein, jedoch aktiviert auch psychischer Stress den Sympathikus.

Ist der Sympathikus das angesprochene und somit im Körper vorherrschende Nervensystem, wird die Leistungsbereitschaft des Organismus erheblich gesteigert, vermehrt Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet und “sofortige Reaktionsmöglichkeit” vorbereitet – das Tier wird in den Zustand von “fight or flight” versetzt, ist höchst aufmerksam, wachsam und angespannt.

Dabei werden Herzschlag und Atmung beschleunigt, die Muskel-Versorgung priorisiert, die Durchblutung sowie der Stoffwechsel und der Blutdruck gesteigert, leistungssteigernde Hormone bereitgestellt, der Energiestoffwechsel und -verbrauch hochgefahren und für das Überleben wichtige Organe fokussiert befähigt, während andere Organe depriorisiert werden.

Die Durchblutung der Haut wird herabgesetzt, ebenso die Magen- und Darmtätigkeit und die Aktivitäten der Nieren.

Dadurch werden Verdauungsprozesse elementar reduziert, die Futterverwertung heruntergefahren und Körper-reinigende Funktionen der Niere durch die dortige Minder-Durchblutung depriorisiert.

Oft zeigen gestresste Tiere einen erhöhten Harn- und Kotabsatz, da der Körper für eine etwaige Flucht- oder Kampfreaktion regelrecht “Ballast abwerfen” möchte, die Verwertung der ggf. noch nicht entnommenen Nährstoffe von Futter und Flüssigkeiten ist nicht im Fokus.

Zusammengefasst: Der Sympathikus spannt den Körper an und macht ihn leistungsbereit.

Der Parasympathikus: Kontroll-Übernahme bei Ruhe

Der Parasympathikus als dritter Teil des VNS herrscht vor, wenn das Tier sich frei von Stress fühlt und ruht.

Wird kein Stress empfunden, kein Stressor wahrgenommen, kommt der Organismus zur Ruhe und fokussiert sich auf Erholungs- und Regenerationsprozesse.

Futter und Flüssigkeit wird aufgenommen und verwertet, die Verdauung und Gesamtfunktion des Magen-Darm-Trakts stehen im Vordergrund, die Nährstoff- und Energie-Reserven werden aufgefüllt, die Muskulatur erholt sich, der Zellstoffwechsel konzentriert sich auf regenerative Zellerneuerung.

Der Energie-Haushalt ist reduziert, die Speicher werden gefüllt, die Leistungsbereitschaft ist herabgesetzt, um die Energiereserven wiederherzustellen.

Die Durchblutung von Muskulatur und Lunge ist auf einen Erhaltungszustand reduziert, dafür werden Magen, Darm, Gallenblase, Leber und Nieren mehr-durchblutet, um die Versorgung und Entgiftung des Körpers zu fokussieren.

Zusammengefasst: Das Tier ruht viel, schläft, frisst, kommt zu Kräften.

Wechselspiel von Sympathikus und Parasympathikus

Eine kurze Anspannung, die von Entspannung gefolgt ist, ist physiologisch, ein natürliches Zusammenspiel des vegetativen Nervensystems der Lebewesen, ein Wechseln der Kontroll-Übernahme von Sympathikus und Parasympathikus.

“Entspannen”:

- von einer (An-)Spannung frei werden.

- frei von psychischen Belastungen.

- sich körperlich und psychisch für kurze Zeit von der Belastung durch anstrengende und angespannte Tätigkeit frei machen und neue Kraft schöpfen.

Entspannen, das findet im Körper wie in der Psyche statt.

Entspannt der Körper, kommt die Psyche zur Ruhe.

Kommt die Psyche zur Ruhe, entspannt der Körper.

Ist diese Entspannung, psychisch und/oder körperlich, aber über längere Zeit eingeschränkt, beginnt eine Kaskade der Probleme, die Muskeln, Organe und Sozialverhalten maßgeblich negativ beeinflussen können.

Gestörtes Wechselspiel – wenn Stress pathologisch wird

Ist dieses natürliche Wechselspiel zwischen Sympathikus und Parasympathikus gestört und Stress wird nicht mehr hinreichend verarbeitet, sodass Entspannung nicht mehr stattfindet, herrscht der Sympathikus dauerhaft vor.

Das führt zu einer erheblichen Dysbalance in den muskulären wie organischen Prozessen und kann bei anhaltendem Zustand ernsthafte Probleme verursachen.

Veränderung von Körperhaltung und Ausstrahlung

Anhaltende Anspannung jeder Art spiegelt sich in der Muskulatur wider und überträgt sich bei Bestehenbleiben irgendwann auf Körperhaltung, Gangbild, permanenten Muskeltonus, Ausstrahlung und Erscheinungsbild.

Eine über längere Zeit konstant angespannte Körperhaltung mit entsprechend erhöhtem Muskeltonus führt zur Bildung von dysfunktionaler Muskulatur, begleitet von Atrophien funktionaler Muskelpartien – das Muskelsystem des Tieres wird im Laufe der Zeit pathologisch, das Gangbild ineffizient und inkorrekt.

Das resultiert nicht nur in einem weniger effektiven Zusammenspiel der gesamten Muskulatur, sondern auch in schmerzhafter Schutzspannung der überlasteten Muskeln und krankhafter Kompensationshaltung des Körpers.

Ausstrahlung und Erscheinungsbild wiederum werden von Artgenossen wahrgenommen, interpretiert und reflektiert – wirkt ein Tier angespannt, wird es eine angespannte Reaktion bekommen.

Je nach Rangordnung und Charakter des Artgenossen können das Unbehagen und Angst, es können aber auch Irritation und Aggressivität sein – negative Reaktionen, die durch die empfundene Anspannung ausgelöst werden.

“Nur” aufgrund der Unfähigkeit, sich zu entspannen, kann ein Tier also auf unschöne Reaktionen stoßen.

Probleme im Umgang, im Sozialverhalten, in der Regeneration

Ein angespanntes Tier befindet sich psychisch des weiteren in einer belasteten Ausgangslage, kann weniger kompensieren, verarbeiten und kanalisieren.

Es wird weniger “tolerant” auf Stressoren reagieren, kann periphere Reize nicht mehr gelassen kompensieren, wird reiz-sensibler und umweltorientierter, Herzschlag und Atmung beschleunigen sich, es ist konstant mit der Analyse der Umgebung zum schnellen Wahrnehmen der potenziellen Gefahr beschäftigt.

Der Körper befindet sich in Anspannung im “Hoheitsgebiet des Sympathikus”, des Teils des Nervensystems, das für “fight or flight” zuständig ist, das den Körper in Alarmbereitschaft und Agilität versetzt, das Adrenalin ausschüttet und den Zustand von “sofort agieren” gewährleistet – den Körper unter Spannung versetzt, um ungehindert und unvermittelt handeln zu können.

Der Gegenspieler, der Parasympathikus, ist hingegen zuständig für “rest and digest”, entspannt die Muskulatur, lässt die nicht-so-überlebenswichtigen Organe, zum Beispiel das Verdauungssystem, zum Zug kommen, konzentriert sich auf Erholung und Regeneration des Körpers und arbeitet, wenn gerade “alles ruhig ist und nicht so bald agiert werden muss”.

Der Parasympathikus, der für die Zellerneuerung, den Stoffwechsel und den Aufbau von Reserven zuständig ist, tritt also in Aktion, wenn der Sympathikus nicht angesprochen wird.

Körperlicher wie psychischer Stress allerdings aktivieren den Sympathikus sofort, der Parasympathikus pausiert, und mit ihm alle regenerativen, kräftigenden Prozesse.

Leidet das Tier aber unter psychischem und/oder physischem Stress und ist angespannt, kommt der Sympathikus nicht mehr zur Ruhe, bleibt in Aktion, das Tier in Alarmbereitschaft und der Körper im Zustand des erhöhten Energieverbrauchs.

Fress- und Ruhephasen finden im Stress-Zustand statt, die Nahrungsaufnahme stößt auf ein gemindert arbeitendes Verdauungssystem, das das aufgenommene Futter nicht regulär verarbeiten kann, der Körper belastet sich mit Nahrung, die er nicht verarbeiten kann – und reagiert erneut mit Stress.

Diese Reizbarkeit zeigt sich somit vielfältig: im täglichen Umgang, in Interaktion mit Mensch und Artgenossen, im Sozialkontakt, im Fress-, Ruhe- und Schlafverhalten.

Diese Tiere wollen sich oft nicht mehr anfassen lassen, sind im Umgang schwer zu regulieren, reagieren gereizt auf Kontakte mit Artgenossen, separieren sich gegebenenfalls sogar und sind unruhig und teilweise aggressiv, da sie jeglichen zusätzlichen Stress nicht mehr kompensieren können.

Oft nehmen sie trotz guten Futters nicht zu oder gar ab, haben übermäßigen Kot- oder Urin-Absatz, schwitzen vermehrt und haben Probleme in Stoffwechselvorgängen wie Hufwachstum oder Fellwechsel.

Der Sympathikus “wirft alles ab, was er zum Überleben nicht akut braucht” und erleichtert sich beispielsweise konstant durch schnelles Entleeren von Blase und Darm, der Stoffwechsel ist heruntergefahren, die körperliche und psychische Regeneration depriorisiert.

Sich gegenseitig bedingende Ursachen für Stress

Die Ursachen für Stress sind mannigfaltig.

Zudem lassen sich psychischer und physischer Stress kaum trennen und bedingen sich gegenseitig.

Ist das Tier psychisch belastet durch die Art der Haltung, durch Trauer oder Angst, durch Hunger oder Schlafmangel, durch zu wenig Ruhephasen oder Isolation, ist es “innerlich angespannt” – die Psyche spannt sich an, das Tier entspannt nicht.

Diese Anspannung spiegelt sich im Körper wider, die Muskulatur reagiert.

Ebenso aber wird sich angespannte, verhärtete Muskulatur auf die Psyche auswirken.

Ein Tier, das beispielsweise wiederholt über-trainiert wird, verspannt die Muskulatur und verfällt in schmerzhafte Kompensationhaltung.

Diese Anspannung alarmiert den Sympathikus, der wiederum hormonell sofort die Psyche in wachsame Aufmerksamkeit versetzt – die Regeneration der angespannten Muskulatur ist erschwert, trotz bereits bestehender muskulärer Überlastung wird der Energieverbrauch weiter erhöht, die Versorgung durch Nahrung und Ruhe heruntergefahren.

Ein Teufelskreis beginnt.

Bis zu einem gewissen Grad kann der Körper sich selbst regulieren – je nach Intensität des Stress-Reizes, der Quantität und der initialen Ausgangslage der psychischen und physischen Gesundheit aber kippt diese Regulationsfähigkeit irgendwann, das Tier ist nicht mehr in der Lage, sich zu “normalisieren” und die Interaktion von Sympathikus und Parasympathikus zu etablieren.

Bei Überschreiten der Reizschwelle ist externe Hilfe nötig

In der “freien Wildbahn” haben die Tiere eine breite Palette an Hilfsmitteln, derer sie sich bedienen können – wobei die Wahrscheinlichkeit, in eine Dysbalance des vegetativen Nervensystems zu kippen, von vornherein erheblich verringert, da die Tiere hier im Herdenverband leben und sich gegenseitig regulieren, beruhigen und schützen.

Kommt das Nervensystem dennoch ins Straucheln, können sie durch die gezielte Aufnahme von beispielsweise Pflanzen (Stichwort Phytotherapie) das hormonelle Gleichgewicht wiederherstellen und Körper und Geist harmonisieren.

Diese Option haben unsere domestizierten Tiere nicht, zudem besteht hier das “Risiko” einer systematischen Überbelastung durch falsches oder zu intensives Training ungleich stärker.

Um dem Tier hier aus seiner Dysbalance und dem Teufelskreis zu helfen, bedarf es also externer Hilfe.

Manuelle Therapie, Akupunktur und Phytotherapie

Die gezielte Gabe von beispielsweise Bachblüten, Homöopathika, Kräuter oder anderer beruhigender Futtermittel kann dem Tier helfen, den überschießenden Sympathikus zu regulieren (Phytotherapie).

Ebenso helfen Manuelle Therapien dem Körper dabei, zur Entspannung der hypertonen Muskulatur zurückzufinden, was wiederum die Psyche befriedigt.

Blockaden beispielsweise in der Brustwirbelsäule können direkten Einfluss auf die Funktionsfähigkeit wichtiger Organe haben, ebenso ist die Passform des Equipments essenziell für ein harmonisches Arbeiten der Muskulatur und bedingt somit das Entstehen eben jener Blockaden schnell.

So können Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes, der Lunge oder der Entgiftungsorgane ihren Ursprung in muskulären wie knöchernen Läsionen haben, die durch fachkundige Manuelle Therapie behandelt und verbessert oder gar behoben werden können.

Auch die TCM Akupunktur ist eine bewährte Hilfe bei der Harmonisierung von Körper und Psyche und kann das Wiederfinden des Gleichgewichts maßgeblich unterstützen.

Elementar jedoch ist, den Teufelskreis zu durchbrechen, um den Parasympathikus wieder arbeiten zu lassen.

Aufbauend darauf ist unerlässlich, die Ursache des Stresses zu finden, der das vegetative Nervensystem überlastete: Qualität oder Quantität des Trainings, Haltungs- oder Sozialbedingungen, Über- oder Unterversorgung der Futtermittel, gestörtes Ruhe- und Schlafverhalten, psychische Dysbalancen wie Angst, Trauer oder Einsamkeit, etc.

Trainingsreize: Zusammenhang zwischen Körperhaltung und Psyche

Tatsächlich gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen der Körperhaltung des Tieres im Training und dem empfundenen Stress, der sich darauf bildet.

Je nachdem, welche Muskelgruppen vorherrschend angesprochen und aktiviert werden, werden entsprechende Signale über das Nervensystem gesendet und verarbeitet, der Sympathikus regulär oder in erhöhter Alarmbereitschaft angesprochen.

Ein Training, das diese Komponenten gezielt ins Auge fasst und berücksichtigt, kann also erheblichen Einfluss auf akutes Stress-Empfinden haben, aber auch bereits bestehendes Stress-Empfinden positiv wie negativ beeinflussen, Stress also verstärken oder auflösen.

Die dorsale und ventrale Muskelkette

In der Anatomie gibt es neben einigen weiteren Begrifflichkeiten der Lage-Beschreibung auch die Fachwörter “dorsal” und “ventral”.

Dorsal: „den Rücken betreffend“, „zur Rückseite des Körpers/Körperteils/Organs hin“ orientiert

Ventral: „den Bauch betreffend“, „zur Vorderseite des Körper/Körperteils/Organs hin“ orientiert

Die sog. dorsale Muskelkette umfasst primär die Strukturen auf der Rücken- und Oberseite des Tieres, die zum Kontrahieren der Oberlinie, also zum Verkürzen dieser Muskulatur, zum Heben des Kopfes und Halses, Senken des Rückens und zum Rückführen der Hinterhand sowie Strecken des Hüftgelenks zuständig sind.

Die sog. ventrale Muskelkette umfasst jene Strukturen auf der Bauch- und Unterseite des Tieres, die zum Kontrahieren der Bauchmuskulatur, zum Senken von Hals und Kopf, zum Aufwölben von Rücken und Lende und zum Vorführen der Hinterhand sowie Beugen des Hüftgelenks zuständig sind.

Die dorsale Muskelkette wird, salopp gesprochen, bei Aufmerksamkeit aktiviert – das Pferd hebt den Kopf, analysiert wachsam seine Umgebung und vergewissert sich, dass es in Sicherheit ist.

Dieser Check basiert auf einem kurzen Zweifeln an dieser Sicherheit – und bedeutet, dass der Sympathikus für einen Moment die Vorherrschaft übernommen hat, das Pferd ist kurzfristig angespannt und wachsam.

Auf die biomechanischen Zusammenhänge wie das Zusammenbringen der Dornfortsätze, das kurzzeitige Komprimieren der dortigen Nervenenden und die damit zusammenhängende Auswirkung auf die jeweils innervierten Organe, Muskel- und Nervenareale und Strukturen im Körperinneren sei an der Stelle nicht weiter eingegangen – es gibt aber eine Vielzahl von Gründen, warum eine derartige Körperhaltung auf Dauer mannigfaltige muskuläre wie organische Probleme mit sich führt.

Die ventrale Muskelkette hingegen wird primär bei der Nahrungsaufnahme, in Ruhe- und Schlafpositionen eingenommen und ist entsprechend im Zustand der Kontroll-Übernahme des Parasympathikus aktiviert.

Gezielte Ansteuerung von Sympathikus und Parasympathikus über das Training

Dieses Wissen kann man sich nun im Trainingsalltag zunutze machen, um gesundheitsfördernd, gesunderhaltend und Trainings-effektiv mit dem Tier zu arbeiten.

Fordert und fördert man eine Körperhaltung, die primär die dorsale Muskelkette anspricht, lässt das Tier also beispielsweise viel in Anspannung der Muskulatur der Oberlinie laufen, arbeitet man gleichzeitig der Aktivierung und dem Aktiv-Halten des Sympathikus zu.

Welche muskulären, körperlichen und psychischen Auswirkungen das hat, ist vorhergehend hinlänglich erläutert.

Ein Training, das gezielt und fokussiert die Aktivierung und Kräftigung der ventralen Muskelkette anspricht, fokussiert also auch das Vorherrschen des Parasympathikus.

Das hat, neben o.g. und an der Stelle nicht weiter vertieften anatomischen Vorteilen, auch das Plus, dass das Pferd nicht in einen Zustand des Über-Verbrauchs von Energie, von hormoneller umweltorientierter Über-Aufmerksamkeit und der De-Priorisierung wichtiger organischer Funktionen rutscht, sondern in einem harmonischen Gleichgewicht der Nervensysteme verbleibt, in dem auch während des Trainings ein An- und Entspannen von Körper und Psyche stattfindet.

Nur so ist das Tier in die Lage versetzt, die Trainings-Reize optimal zu verarbeiten und körperlich wie psychisch zu wachsen, da die Stressoren positiv aufgenommen und verarbeitet werden – entsprechend positiver Stress entsteht, der nicht in negativen Stress kippt.

Bereits die Körperhaltung, die fokussiert und trainiert wird, kann hier unterstützen!